感覚は、スポーツにおいて非常に重要な要素です。

私自身も、これまでの経験の中で「身体の使い方」や「動作の感覚」を大切にしながら、

日々のトレーニングや指導に取り組んできました。

とはいえ、現代はその**“感覚”を可視化できる優れた機器**が多く登場しています。

モーションキャプチャーや各種センサーを用いることで、

これまで感覚に頼るしかなかった部分を、客観的に分析し、修正・最適化することが可能となりました。

思い返せば、私が自転車を始めた15年前には、

こうした機器はほとんど存在しておらず、「心拍数」と「ケイデンス」を頼りに走っていたのが現実でした。

パワーメーターなどの情報も今ほど普及しておらず、当時は**「感覚」と「経験則」**がすべてだったように思います。

懐かしいことに——これはトライアスロンを始めたばかりの1年目の写真です。

そこから約9年…、振り返ればまるで“別人”のように変化した自分がいます(笑)

ロードレースやトライアスロンを始めたばかりの段階では、

まずは自転車に慣れること、そして“楽しむこと”を大切にしてほしいと考えています。

ただ、現在ではテクノロジーの進化により、初心者の段階からでも

さまざまなデバイスやセンサーを活用できる環境が整ってきました。

必ずしも最初から必要というわけではありませんが、

Garmin(ウェアラブルウォッチ)やパワーメーターといったツールを早い段階で取り入れてみるのも、

自身の成長を“見える化”し、より効率的に楽しむための一つの手段になるかもしれません。

もしかすると、あと数年もすれば、こうした機器は高級バイクには“標準装備”として組み込まれているのが当たり前になるかもしれませんね。

(実際、すでに一部のメーカーでは、そのようなモデルも登場しています。)

こうした時代の流れをうまく取り入れつつ、自分の身体と向き合いながら無理なく成長していく。

それが、これからのバイクライフの新しいスタンダードになるのではないかと感じています。

UNITYでは、モーションキャプチャーやパワーメーターなどのデバイスを活用したバイクフィッティングおよびパーソナルトレーニングを提供しています。

まずはローラー台を用いた屋内でのフィッティングを行い、

動作解析やペダリングデータの計測を実施。

さらに希望者には、実走環境下でも同様のデータ計測を行い、比較・分析しています。

実際にデバイスを用いて計測してみると、ローラー台と実走ではデータに差が生じることが分かります。

これは、環境の違いや身体の反応の違いが数値として可視化されるためであり、

ポジション調整やフォーム改善において非常に有益な情報となります。

もちろん、私自身も日々これらの機器を使用し、実走・室内の両面から検証を繰り返しながら、動作の変化がデータにどう反映されるかを検証し続けています。

身体の使い方を少し変えただけでも、データが明確に変化する――

そのプロセスは非常に興味深く、指導や提案の精度を高める大きな要素となっています。

ただし、こうした内容を深く掘り下げていくとキリがないため、

今回は実際に使用しているモーションキャプチャーデバイスのひとつ、

**LEOMO(リオモ)**の簡単なご紹介にとどめておきます。

「こんな風に身体の動きが“見える化”されるんだ」という一例として、ぜひご覧いただければと思います。

以下は、Pioneer製ペダリングモニター(ペダリング効率が可視化できるパワーメーター)を常時使用している方のライドにおいて、

LEOMO(身体に5点装着するモーションキャプチャーデバイス)で収集したデータです。

Contents

▸ DSSとは?

LEOMOのデータの中で「DSS(Dead Spot Score)」は、

**ペダリング動作において“力が伝わっていない(滞っている)部分”**を数値化したものです。

グラフィック上では、青い部分がその“ロス”を示しており、主に下死点付近に集中していることが確認されました。

この方のペダリング効率(Pioneer上)は常に50〜55%台を示しており、決して低い数値ではありません。

しかし、LEOMOで実走時の動作データを取得すると、下死点(6時以降)において大きなエネルギーロスが発生していることが明確に可視化されました。

特に目立ったのは、

-

3時以降の踏み込み動作が強いこと

-

左脚の“引き足”動作が過剰になっていること

-

結果として6時〜7時方向でペダリングが滞っていること

▸ ダンシング時はさらに顕著に

この傾向はダンシング時(立ち漕ぎ)でより顕著になり、ロスが拡大する傾向にありました。

多くの指導現場では、このようなデータを見た際に「膝下の動きに注目」し、

**“膝下の力を抜く”・“足首を固める”**といったフォーム修正が提案されることも少なくありません。

もちろん、それが必要となるケースも存在します。

しかしながら、膝下の動きや下死点付近の変化だけに注視しすぎると、

本質的な課題の見極めを誤ってしまう可能性もあるということを、私たちは意識すべきだと考えています。

ここで視点を変えて、膝下や下死点の動きに囚われすぎず、“動作の中心”に意識を置いてみることをおすすめします。

具体的には、

-

股関節の可動

-

上死点付近での足関節の動き

-

骨盤および胸郭のコントロール

これらの動作の中心軸にフォーカスすることで、より本質的な動作改善や効率向上に繋がる場合が多く見られます。

実際のアプローチとしては、

-

臀部のストレッチ

-

筋膜や筋組織間の滑走性向上

-

中枢神経系へのアプローチ(抑制と亢進のバランス調整)

-

運動連鎖の評価と修正

などを組み合わせて、身体全体の協調性を整えることが重要です。

今回のライドでは、敢えて意図的に自身の動きに意識を向けてコントロールを試みました。

その結果、局所的な力みを軽減し、身体全体の連動性を引き出すことで、ロスの軽減や滑らかなペダリングの感覚を得ることができました。

このように、感覚の“可視化”と“自覚”を組み合わせることは、フィッティングやフォーム改善において非常に有効な手段であると再認識しています。

実験結果と考察

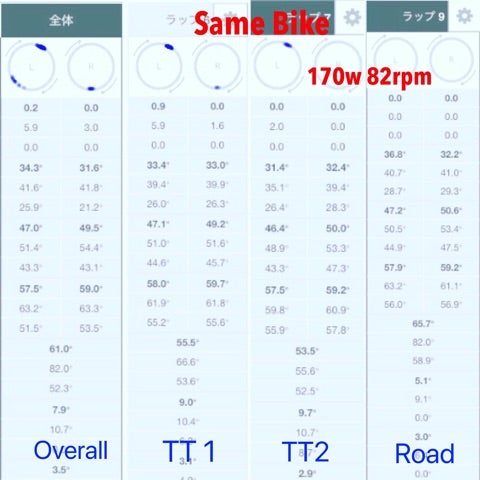

今回の実験では、ロードバイクポジションとTT(タイムトライアル)ポジションにおけるペダリング動作の差異を検証しました。

その結果、ロードポジションにおいてはDSS(Dead Spot Score/ペダリングの滞りを示す指標)はほぼゼロとなり、非常にスムーズなペダリングが実現できていることが確認されました。

一方、TTポジションでは上死点付近においてわずかな滞りが生じていることがデータから明らかになりました。

今回はあえて、

-

上死点付近での股関節および足関節の動きを「意識しない場合」

-

意識してコントロールした場合

という2つの状態で比較を行い、そのDSSの変化を観察しました。

結果として、意識を向けたことでDSSは明確に減少し、

「主観(自分の感覚)」と「客観(数値データ)」との一致を改めて実感することができました。

特に、PioneerのペダリングモニターやGarmin、LEOMOといったデバイスを活用することで、感覚の“可視化”がリアルタイムで可能となり、

フォーム修正や動作改善の説得力を高めるうえでも非常に有効なツールであると再認識しています。

このように、数値と感覚を往復させながら修正を加えていくことが、最適なバイクポジションとパフォーマンス向上につながる鍵となります。

同条件下におけるフォーム別のペダリング検証

今回の計測は、同一の機材・出力・回転数条件下で実施しました。

具体的には、バイク・パワー(170W)・ケイデンス(82rpm)を固定し、それぞれ5分間ずつの計測を行っています。

なお、「Overall」とは、今回の各セッションにおける主要な測定値の平均値を指します。

計測は以下の3つのポジションで実施しました:

-

TT Position 1(無意識):ポジションや動作を特に意識せず、自然な状態でのTTポジション

-

TT Position 2(意識あり):上死点付近の股関節および足関節の動きを意識したTTポジション

-

Road Position 3:通常のロードバイクポジションで、フォームを意識してコントロールした状態

この3条件での比較により、姿勢や動作の意識によるペダリング効率の変化がどのように現れるかを検証しました。

実際にはこれらに加え、日常的にさまざまなフォームや意識を変えながら実験と検証を繰り返しており、データと感覚の相関を確認し続けています。

このような地道な試行の積み重ねが、再現性のあるフィッティングやパフォーマンス改善指導の基盤となっています。

LEOMOによる動作データの詳細分析と骨盤の傾斜角の影響

LEOMOでは、DSS(Dead Spot Score)のみならず、骨盤の傾斜角・捻じれ・膝や足首の角度など、多角的なモーションデータの可視化が可能です。これらの数値は、ペダリング中の身体の動作をより精密に把握するうえで非常に有効です。

今回の検証では、DSS以外の数値変化にも注目し、骨盤の傾斜角(前傾/後傾)や捻じれ角を意図的に変化させることで、どのような影響が出るかを観察しました。

実験の結果、以下のような傾向が見られました:

-

骨盤の傾斜角を数度変化させた程度では、DSSをはじめとする計測データに大きな変化は現れない

-

しかし、ある一定の傾斜角を超えた時点で、各数値に明確な変化が生じる

このことから、身体のポジションや可動域がある“閾値”を越えることで、パフォーマンスや効率に対して有意な影響が生じることが示唆されました。

また、こうしたデータ変化は、従来の主観的な感覚のみでは捉えにくい微細な動作変化を裏付けるものであり、LEOMOのようなモーションキャプチャーツールの有用性を再確認する結果となりました。

感覚とデータの擦り合わせの意義と限界

現在では、LEOMOやパワーメーター、ウェアラブルデバイスなど、自身の身体感覚やパフォーマンスを“可視化”できる機器が数多く存在します。

個人的には、こうした機器を活用しながら「自分の感覚と実際のデータを擦り合わせていくプロセス」に大きな価値を感じています。特に、感覚に優れる“天才型”のアスリートとは異なり、私のような平凡な身体感覚の持ち主にとっては、これらの機器は重要な気づきを得るためのツールであり、自身の動きや課題を客観的に認識するための支えになっています。

とはいえ、これらの数値にあまりにも固執しすぎると、本来の「楽しさ」や「感覚的な気持ちよさ」が損なわれる可能性もあります。

特に初心者や趣味としてスポーツを楽しみたい方にとっては、あくまで“補助的なツール”としての捉え方が望ましいかもしれません。

とはいえ、データの管理や解析が好きな方にとっては、こうした機器はまさに**「最高の遊び道具」であり、成長を実感できる貴重な存在**でもあります。

スポーツバイクとの出会い

30歳のとき、初めてスポーツバイクに跨った瞬間のあの爽快感は、今でも鮮明に記憶に残っています。

風を切りながら進む感覚、自分の足で景色をつないでいく高揚感――まるで世界が一回り広がったような体験でした。

スポーツバイクは、ごく普通の日常を“小さな旅”に変えてくれる最高の相棒です。

移動そのものが目的となり、見慣れた街並みですら新鮮に映る。そんな楽しさを知ったのがこの頃でした。

(※写真は、トライアスロン1年目に撮影したもの。まだまだ未熟で、下肢の痛みに悩まされていた時期。テーピング姿が少し痛々しくも懐かしい記憶です。)

↑ランニングについては今後、故障を防ぐ効率的な走り方で紹介していきます。

バイクの楽しみは「漕ぐ」だけじゃない

今回ご紹介したような機器やデータ管理だけでなく、バイクの機材選び(ホイールやタイヤなど)もまた、大人の楽しみのひとつです。

まるで“プラモデル”のように、自分好みにカスタマイズできる喜びがあります。

バイクの楽しみ方は決してレースや大会だけにとどまりません。

ツーリングや自転車通勤など、日常の中にも小さな冒険や快適さが詰まっていて、改めて「自転車って本当に最高だな」と感じさせられます。

ペダルを踏むたびに、景色が変わり、心が軽くなる――。

そんな一台との出会いが、人生をもっと豊かにしてくれるのかもしれません。